- 完璧主義と適当主義の違いは何か?

- どうすれば成長スピードを上げられるのか?

しろろ

こんにちは、しろろです。

毎日のタスクをこなすとき、「100点を目指す完璧主義」と「効率重視の適当主義」、どちらを意識していますか?

どちらにも一理ありますが、完璧主義は実はあなたの成長を妨げる可能性があるのです。

この記事では、完璧主義が時に成長の足かせになる理由と、適当主義を取り入れることで作業効率を大幅に向上させる秘訣を解説します。

完璧主義と適当主義の違い

完璧主義とは?

完璧主義は、100%の完成度を目指し、細部までこだわりながら仕事を進めるスタイルです。

たとえば、資料作成で細かいフォントや色合いの微調整に長時間を費やします。

完璧な仕事を目指すメリットは、ミスなく質の高い成果を出すことで依頼者から信頼を得られる点です。

適当主義とは?

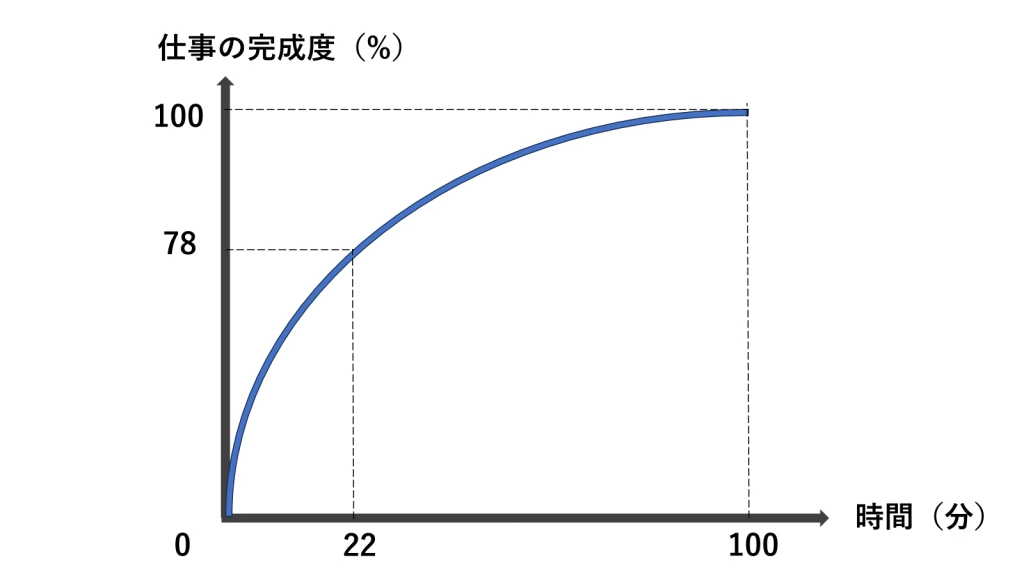

適当主義は、必要な項目だけに集中し、最低限の完成度(約78%)で効率よく仕事を進めるスタイルです。

たとえば、資料作成で若干見にくい部分があっても、主張が十分に伝わるならそのままにします。

作業時間を大幅に短縮でき、他のタスクにすぐ取り組むことが可能になります。

ここで言う「適当」とは、「中途半端」ではなく「ちょうど良い」の意味で、完成度が78%くらいのイメージです。

78という数字は、藤田田著『ユダヤの商法』で提唱される78:22の法則に基づいて設定しています。

世の中は78:22の割合で成り立っているという考え方で、例えば以下のような具体例があります。

- 人の体内の構成成分(水分:その他=78:22)

- 空気の構成成分(窒素:その他=78:22)

完成度が78%くらいになれば、その仕事で必要な要素は抑えられていると考えられます。

※ビジネス界では「パレートの法則」が80:20とされることもあり、78:22から派生した考え方ともみなせます。

完璧主義の落とし穴

完璧主義者は「100%の完成度」を目指すあまり、必要以上の時間を費やしてしまいます。

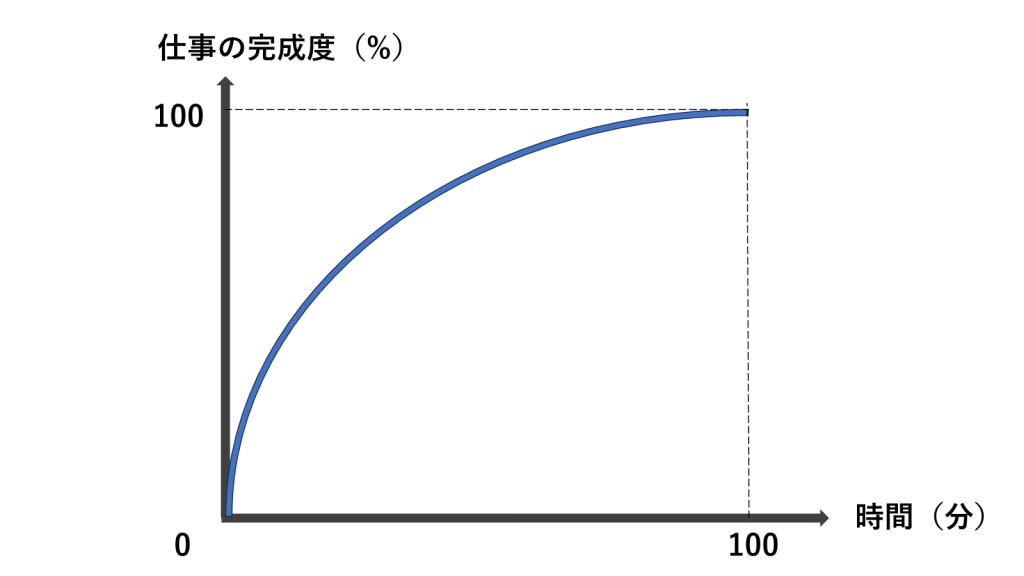

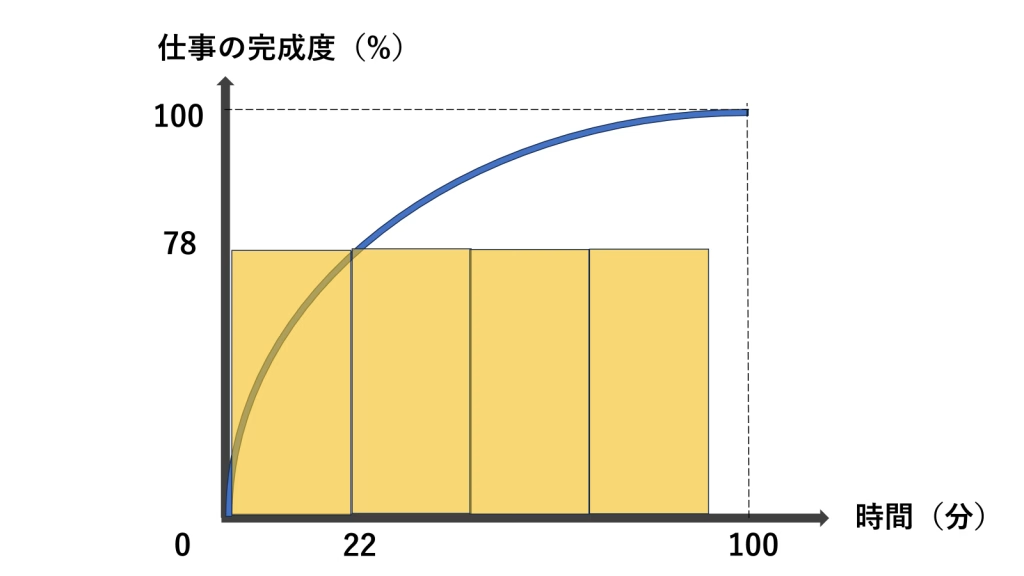

仕事の完成度と使う時間の関係をイメージすると、完成度が100%に近づくほど変化が緩やかになります。

完成度がある程度高くなると、どんなに作業をしても仕事の質は少ししか変わりません。

こういったこだわりは、目に見える成果を生まないまま多くの時間を消費し、次の挑戦の機会を奪うことに繋がります。

適当主義を取り入れてみよう!

「必要十分」という考え方で作業を完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。

たとえば、仕事の完成度が22分間の作業で78%、100分間の作業で100%になるとします。

完璧主義者と比較して、1タスクの作業時間が1/4以下になるため、残った時間をさらに別の仕事や学びに使うことができます。

22分で1タスクを完了するなら、100分で同じ難易度のタスクを4つこなせる計算です。

この積み重ねが、あなたの成長スピードを飛躍的に向上させる鍵です。

本当に目指すべき仕事の完成度とは?

最終的に重要なのは、依頼者の満足度です。

私たちの理想が120%や60%であっても、依頼者が求めるのは「依頼者にとっての100%」です。

仕事を進める中で依頼内容が変化することがあるので、仕事の進捗を段階ごとに依頼者に共有し、フィードバックをもらうことで柔軟に対応しましょう。

具体的には以下のような形で進めてみてください。

- 20%:構成案が固まった段階で依頼者に概要を共有

- 50%:主要な情報が埋め終えた段階で中間レビュー

- 80%:全体の必要情報を盛り込み、最終確認

このように細かく確認を行うことで、状況の変化に柔軟に対応し、依頼者の真のニーズに応える仕事が実現できます。

まとめ

完璧主義と適当主義、あなたの仕事スタイルにはどちらでしょうか?

完璧主義: 100%を目指すあまり、細部までこだわりすぎると、タスクにかかる時間が長くなり、次の挑戦の時間が失われがちです。

適当主義:必要最低限の完成度(約78%)で作業を終えることで、効率的に次々と新たなタスクや学びに取り組むことができ、結果として成長スピードが上がります。

完璧主義は仕事の質を求めて時間をかけすぎてしまう場合があるので、適当主義により効率よく仕事をこなせるようにしましょう。

仕事で最も大切なのは依頼者の満足度です。

進捗を適宜共有し、フィードバックをもらうことで、状況変化にも柔軟に対応しましょう。

今日から、あなたのタスクの平均作業時間を計測して、どちらのスタイルが効率的か試してみてください。

最後に

ぜひ、この記事を通して効率的な働き方を模索し、成長につながるヒントを掴んでいただければ幸いです!

この記事が参考になったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!

どんどん成長して大きな成功をしたい方は、以下の記事もおすすめです。

X(旧Twitter)でも情報発信をしているので、しろろlabをフォローして、応援していただけると嬉しいです。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

引き続きよろしくお願いいたします。