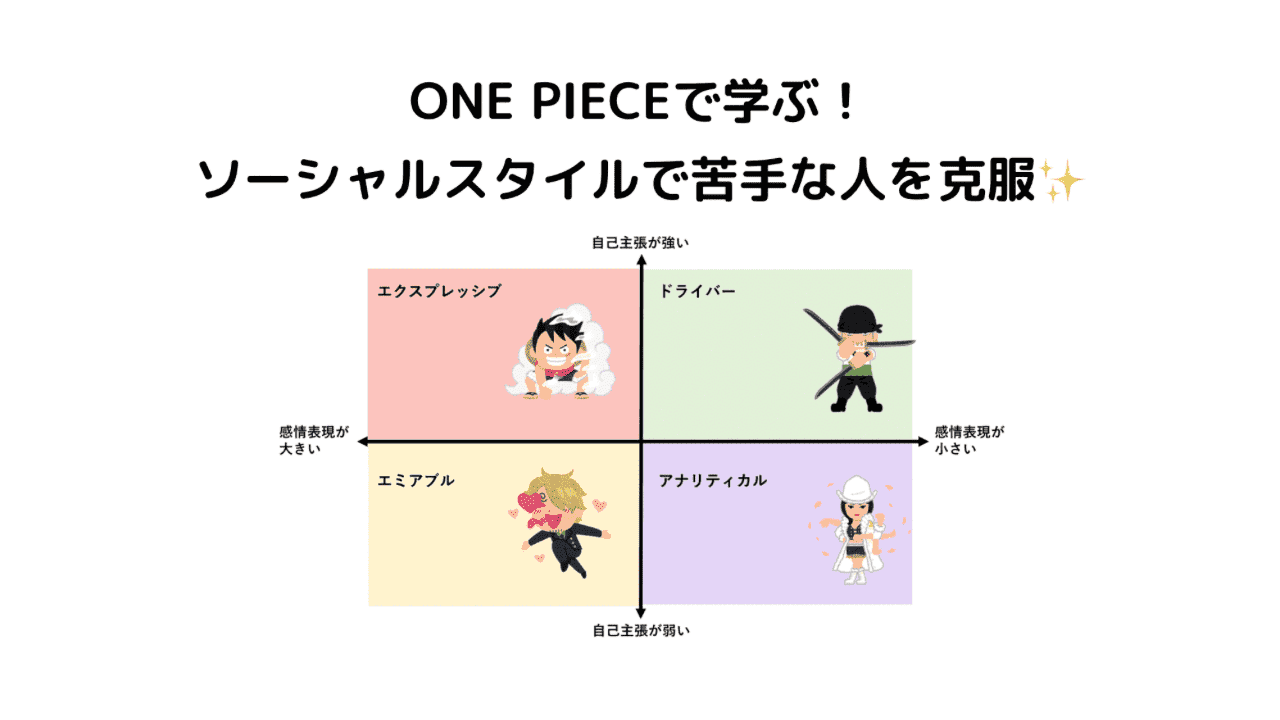

- Conscious Competence Model(スキル習得の4ステップ)とは?

- スキル習得の4ステップを使うメリットとは?

- 難しいことを達成する方法は?

しろろ

こんにちは、しろろです。

ロジカルシンキングや資料作成などのスキルはどうやって身につけていますか?

実は、4つのステップを乗り越えることで、人は様々な技術を習得できます。

今回は技術習得の4ステップから、困難なことでも達成できる方法をご紹介します。

どうやってスキル習得をするの?

スキル習得には4ステップある

1970年代に、Gordon Training Internationalの従業員・Noel Burch(ノエル・バーチ)が「Conscious Competence Model」を提唱しました。1

Consciousは「意識している」、Competenceは「能力」という意味であり、個人が新しいスキルや知識を習得し、習熟していく過程を4つの段階で説明する心理学的なフレームワークです。

学習者が自分の現在の能力レベルを認識し、次の段階に進むために必要なことを理解するのに役立つ、実践的なツールとして広く利用されています。

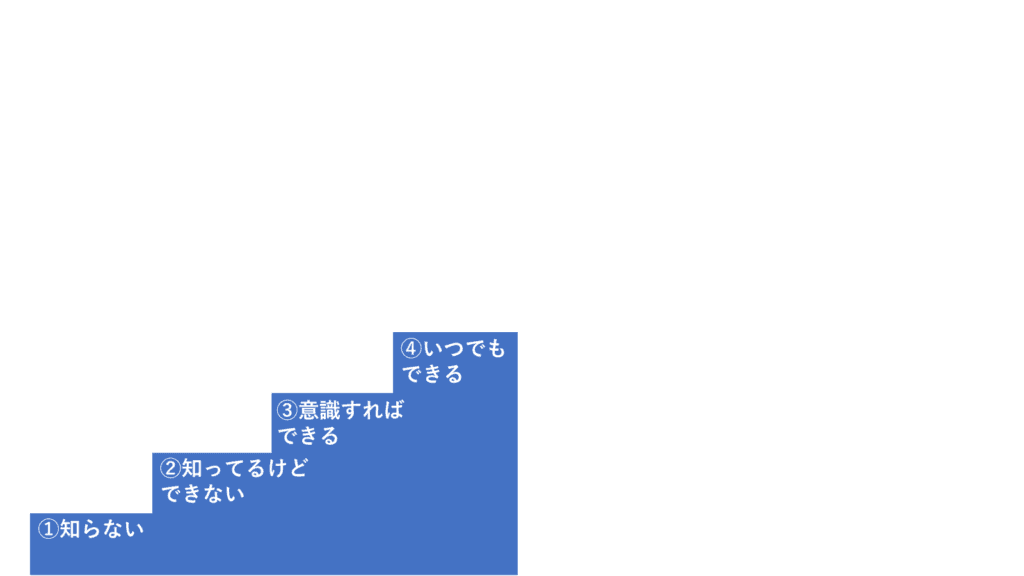

①知らない(Unconsciously unskilled)

そもそものスキルを知らない状態です。

例:ロジカルシンキングという考え方自体を知らず、感情や勘で行動する。

②知ってるけどできない(Consciously unskilled)

知っていても、スキルを使いこなせない状態です。

例:ロジカルシンキングの本は読んだが、実践では使えず、後から「ロジックを使えばよかった」と後悔する。

③意識すればできる(Consciously skilled)

コツを掴み、意識すればスキルを使える状態です。

例:トラブルが起きた際に「まずロジックツリーを作ろう」と冷静に行動できる。ただし、焦ると元に戻ってしまう。

④いつでもできる(Unconsciously skilled)

無意識にスキルを使いこなせる状態です。

例:トラブルが起きた際に、毎回ロジックツリーで答えを見つけられる。

スキルをどうやって習得するの?

一つ一つステップを登っていきます!

あるスキルを知ることで「①知らない」から「②知ってるけどできない」へ。

意識すればスキルを使えるようになれば「②知ってるけどできない」から「意識すればできる」へ。

無意識にスキルを使いこなせれば「③意識すればできる」から「④いつでもできる」へ。

どんなスキルも知ることから始まり、繰り返し練習して、最終的には習得できるようになります。

練習時は、完成度80%くらいを目指すと効率よく成長できます。詳しくは以下の記事で解説しています。

「スキル習得の4ステップ」が有効な理由とは?

この4ステップモデル(知らない、知ってるけどできない、意識すればできる、いつでもできる)は、単に学習プロセスを記述するだけでなく、スキル習得をより効率的かつ効果的に進めるための強力なフレームワークとして機能します。

その利点は主に以下の3つのカテゴリーに分けられます。

1. 学習プロセスの明確化と効率化

このモデルを使うことで、スキル習得の過程が視覚的に明確になり、無駄なく学習を進められます。

現状認識と目標設定の明確化

このモデルを使用することで、自分が今どの段階にいるのかを正確に把握できます。

例えば、「知っているけどできない」のか、「意識すればできる」のかが分かります。

これにより、次のステップに進むために何が必要か(例:基礎知識の習得、反復練習、意識的な集中)が明確になり、漠然とした努力ではなく、具体的な目標を設定できます。

適切な学習戦略の選択

このモデルを使用することで、各ステップに合わせた最適な学習方法を選択できます。

「知らない」の段階では情報収集が中心ですが、「知ってるけどできない」なら座学と実践の組み合わせ、「意識すればできる」なら意図的な反復練習、といった具合です。

これにより、効果の薄い学習方法に時間を費やすことを避け、限られた時間を最大限に活用できます。

ボトルネックの特定と克服

スキル習得が停滞している場合、どのステップでつまずいているのかを特定しやすくなります。

「知らない」があるのか、それとも「知ってるけどできない」のか、などです。

ボトルネックが明確になれば、そこに焦点を当てて対策を講じることができ、効率的に課題を克服できます。

2. モチベーションの維持と心理的負担の軽減

段階を追って進むことで、学習者のモチベーションを維持し、挫折感を減らす効果があります。

達成感と自己効力感の向上

各ステップをクリアするたびに、明確な進歩と達成感を味わうことができます。

小さな成功体験の積み重ねが、学習のモチベーションを維持し、次のステップへの意欲を高めます。

自分がスキルを習得できるという自信(自己効力感)が育まれ、困難な課題にも前向きに取り組めるようになります。

挫折感の軽減

スキル習得の過程が事前に分かっているため、「なぜうまくいかないのか」という漠然とした不安や、途中で諦めてしまう「無力感」を感じにくくなります。

「今はまだこの段階だからできなくて当然」と割り切れることで、心理的な負担が軽減され、粘り強く学習を続けられます。

3. 深い理解と応用能力の向上

無意識レベルでの熟達を目指すことで、スキルの真の習得と柔軟な応用が可能になります。

スキルの内面化と自動化

「意識すればできる」から「いつでもできる」への移行は、スキルが脳に深く刻み込まれ、意識的な努力なしに使えるようになることを意味します。

これにより、高負荷な状況下でも冷静に、かつ正確にスキルを発揮できます。

無意識で使えるスキルは、思考のリソースを解放するため、より複雑な問題解決や創造的な活動に認知能力を使えるようになります。

汎用性と応用力の獲得

スキルが「いつでもできる」のレベルに達すると、状況の変化に応じて柔軟にスキルを調整したり、他のスキルと組み合わせたりする能力が高まります。

習得したスキルを新たな課題や異なる分野に応用する力がつき、単なる知識の持ち合わせに留まらない、真の「使える能力」となります。

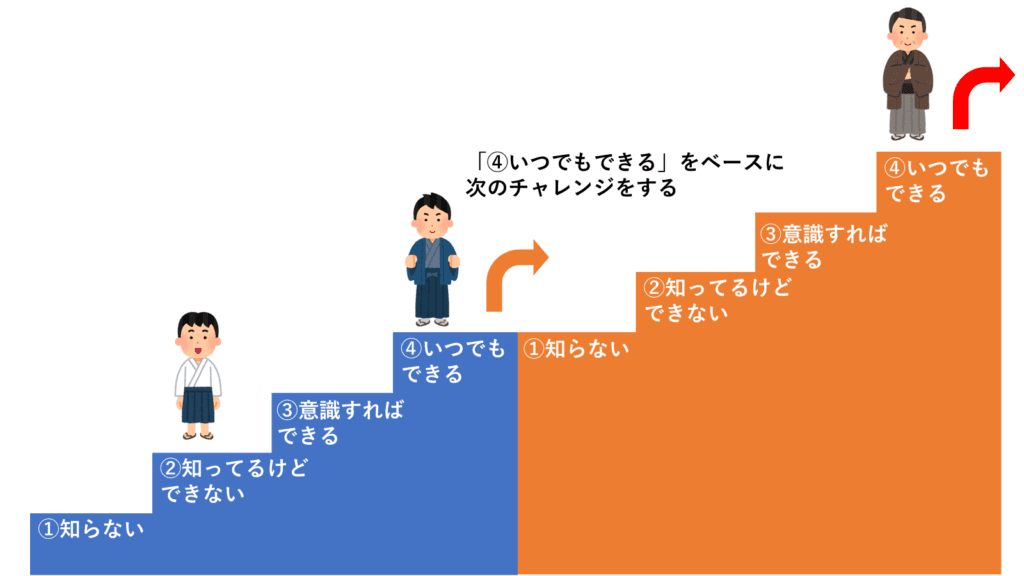

困難なことを達成する方法とは?

困難なことをいくつものフェーズに分け、一つ一つクリアすることで達成できます!

たとえば、ある目標が2種類のフェーズ(青色・オレンジ色)で達成できるとします。

まずは青色のフェーズで「④いつでもできる」ようになります。

その状態をベースにして、オレンジ色のフェーズに挑戦することで、さらに成長できます。

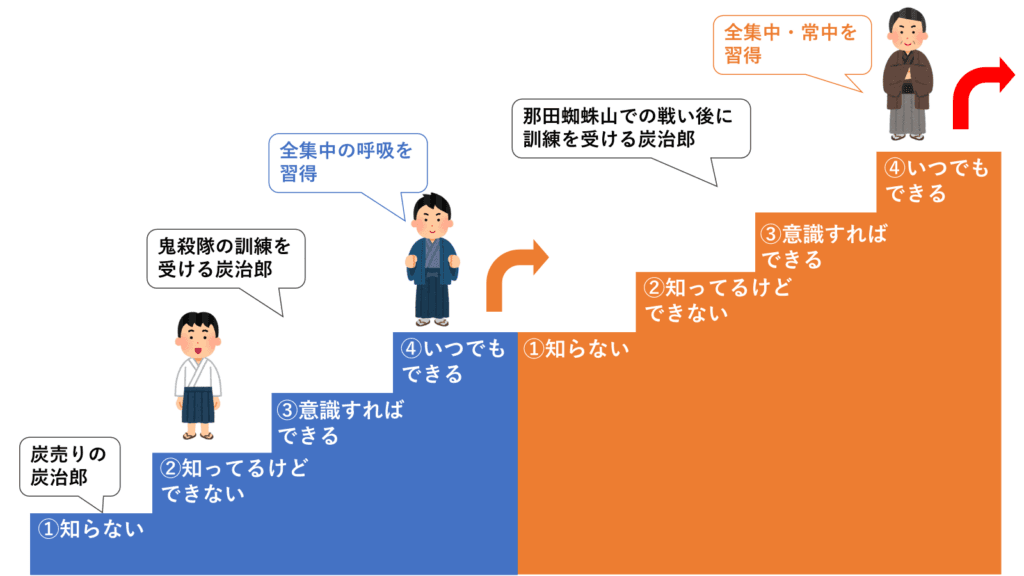

困難なことの達成方法は、少年漫画が教えてくれた?

このスキル習得のフェーズは、少年漫画でも描かれています。

たとえば、鬼滅の刃(主人公・炭治郎が鬼たちと戦う物語)で言えば以下のように表せます。2

青色のフェーズ:全集中の呼吸(鬼と戦うために必須の呼吸法)の体得

オレンジのフェーズ:全集中・常中(全集中の呼吸の応用)の体得

炭治郎は炭売りの青年だった頃は、鬼殺隊を知らないので全集中の呼吸を知りません。

その後、鬼殺隊へ入隊するための訓練を受け、全集中の呼吸を習得します。

那田蜘蛛山での戦い後、更なるレベルアップのために訓練し、全集中・常中をマスターします。

物語が進むたび、炭治郎は戦いや訓練を経て、スキルを習得していき成長していきます。

鬼滅の刃以外の作品でも、キャラクターが一つ一つステップを登り、実力をつけています。

※ネタバレ注意

| 漫画名 | キャラクター | 最初 | 第1フェーズの完了 | 第2フェーズの完了 |

| 鬼滅の刃 | 竈門炭治郎 | 炭売りの青年 | 全集中の呼吸を体得する | 全集中・常中を体得する |

| BLEACH | 黒崎一護 | 普通の高校生 | 死神の力を得て戦えるようになる | 卍解や虚化などの多様な力を応用できるようになる |

| 僕のヒーローアカデミア | 緑谷出久(デク) | 無個性の少年 | ワン・フォー・オールを習得する | 複数の個性を自在に使い分けられるようになる |

| ONE PIECE | モンキー・D・ルフィ | ゴム人間 | ギア2・ギア3を習得する | 覇気を応用できるようになう |

| 進撃の巨人 | エレン・イェーガー | 普通の訓練兵 | 巨人化の力を使えるようになる | 座標の力を発動できるようになる |

しろろ

あなたの好きな作品でも考えてみてくださいね。

このようにステップを登り続けることで、難しい事でも達成できるようになります。

目標達成のフェーズを設定してみよう!

しろろ

少年漫画の主人公と同じく、1つずつスキルの習得を目指しましょう!

たとえば、私自身も「人前で話す」という苦手なスキルを以下のように段階的に挑戦しています。

- フェーズ1:チーム内での報告

- フェーズ2:部署全体への報告

- フェーズ3:会社全体への発表(現在挑戦中)

会社全体に向けて発表する機会は少ないですが、その1回1回を大切にして、緊張しないコツを見つけていきます。

どんなことにも上には上があるので、一つのフェーズを達成しただけで慢心できませんね。

着実に一つ一つステップアップすることで、私たちは困難なことでも達成できます。

まとめ

今回は人の成長過程を説明し、難しいことでも達成できる仕組みをお伝えしました。

- 知らない

- 知ってるけどできない

- 意識すればできる

- いつでもできる

あなたも壁にぶつかっても、4つのステップで難しいことの達成を目指していただければと思います。

最後に

この記事が参考になったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!

夢を実現したい方は、以下の記事もあなたをサポートしてくれると思います。

X(旧Twitter)でも情報発信をしているので、しろろの仕事術ラボをフォローして、応援していただけると嬉しいです。

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます!

引き続きよろしくお願いいたします!

【記事作成に使用したウェブサイト】